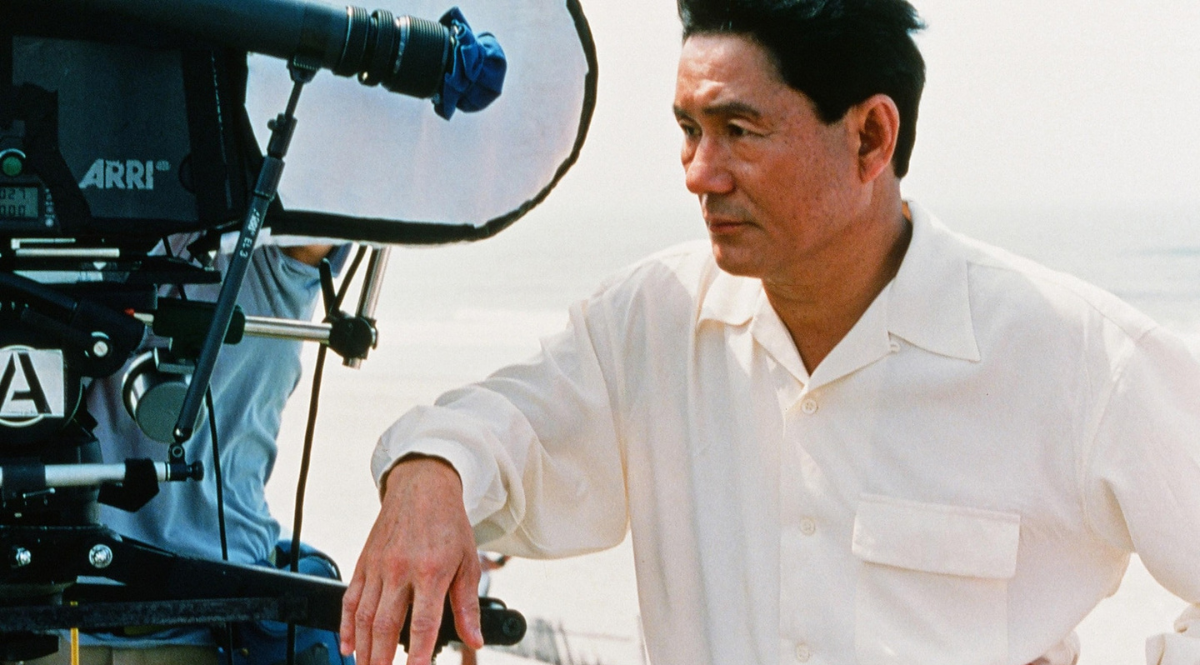

Les éditions Capricci célèbrent Takeshi Kitano pour leur dernière sortie de poche. Parmi leurs portraits d’acteurs et cinéastes, celui assez insaisissable du réalisateur nippon est un choix audacieux, puisque toute sa vie, il n’aura de cesse que de se traquer lui-même, ainsi que son pays.

Pour les néophytes mais aussi pour les connaisseurs, voici une modeste analyse de trois de ses films, liés et entrelacés dans leurs thématiques, afin de promouvoir cet artiste encore une fois. Parce que même quand on pense comprendre et tout avoir vu de son cinéma, on revient toujours le voir pour ré-assister à ce spectacle noir d’émotions.

Trilogie secrète

Il s’agit plus d’un triptyque à proprement parler. Aucun des films de cette sélection ne se fait suite ni ne se cite, mais dans la carrière de Kitano, ils sont le miroir de son état d’esprit et suivent une évolution de sa vision du monde des Yakuzas.

Parce que oui, le sujet commun de ce corpus est le monde du crime organisé japonais, de comment l’horreur sous-jacente de ces gentils obéissants érode les cœurs doucement mais sûrement. Petite aparté, sachez que Kitano a toujours vu les Yakuzas comme des animaux, des êtres résolument à part de l’humanité et ce parce qu’ils n’agissent que par intérêt morbide, avides de s’entre-déchirer, l’opposé total du marginal silencieux et irrévérencieux qu’il affectionne tant.

Takeshi va alors user de sa caméra et du corps de ses acteurs pour détourner cette image, s’en moquer, parfois brièvement, sur une grande partie de sa filmographie. Ils sont présents dans Violent Cop (1989), Jugatsu (1990), Sonatine (1993), Kids Return (1996), Hana-Bi (1997), L’été de Kikujiro (1999), Aniki mon frère (2000), Dolls (2002), Zatoichi (2003) ou encore les trois films Outrages (2010-2017). Apparitions, gags ou thème central, la figure du Yakuza est une des trois composantes majeures du cinéastes pour approcher le sujet de la mort, de la violence explosive et cathartique, aux côtés de la Mer et des silences contemplatifs.

Se dessine, tandis que je visionne et revisionne ses films, un fil conducteur entre trois de ses films, une trilogie secrète qui en dit long sur l’évolution du personnage Kitanien dans le monde et du mal qui le ronge. Voici Jugatsu, Sonatine et Aniki.

Jugatsu, l'introduction

Les Yakuzas étaient déjà bien présents dans Violent Cop, le film précédent de l’auteur. Mais j’aime à considérer ce film comme assez unique, dans son coin. Il s’entraînait, son propos se suffit à lui seul. C’est ici dans Jugatsu que Kitano ouvre une première porte sur son univers, un Japon rural des années 90, aux airs de tableau triste et beau.

Il narre le semblant d’histoire d’un jeune pompiste totalement hagard qui laisse le temps s’écouler infiniment. Mou, nul en tout, il participe à des parties de Baseball sans ambition. Quand un Yakuza passe à sa station et le ridiculise, notre jeune ami du nom de Masaki lui décoche une droite. Un raz-le-bol peut être, un pain tout mou, mais qui est bien là, infusé de colère. Tout le film découle de ce simple geste, gesticulation pauvre mais importante d’un petit peuple offusqué : il s’agit ici du premier geste contestataire de cette trilogie.

Le film narre bien des choses (à sa façon) mais la place des Yakuzas reste en parallèle des protagonistes. Avides de se venger, Masaki et un comparse partent pour Osaka y récupérer une arme. Ils y font la rencontre du terrible Kitano, ici incarnant une bête enragée à la morale détruite, explosée. Il viole, il abuse, il mutile, il extorque, il meurtrit, il tue. Pour le plaisir. Ça, c’est important. Jamais Takeshi ne se montrera aussi cruel dans sa façon de singer le criminel.

Le film reste toutefois du côté des jeunes qui découvrent en même temps que nous cette dimension de poche, cachée sous le bitume. Les exactions produites par ces immoraux résonnent comme un constat, non comme une vraie conséquence de l’intrigue. C’est ici que nous les rencontrons vraiment : Jugatsu ne les utilise pas, il les montre. Ce n’est pas leur histoire, nous n’en avons qu’un aperçu.

C’est pour cela que la fin de Jugatsu est aussi énigmatique. En fait, quand Masaki se retrouve dans les chiottes de jardin du début du film après avoir explosé durant le climax, ce n’est pas pour rien. Kitano est un artiste très rare, de ceux qui sont leur propre influence : il va filmer instinctivement, monter selon sa propre estime des choses à dire et comment les dire. Ici, je perçois cette fin comme « voici comment Masaki aurait pu finir. C’est ça que vous vouliez ? » Un brûlot qui dénonce la catastrophe qu’engendre le simple contact avec les Yakuzas. Le film pose une question après son constat. Le seul hic, c’est que pour ne pas passer à côté, il faut encore savoir comment Jugatsu fonctionne.

Sonatine, la malédiction

Repéré par le cofondateur du magazine de S-F français Métal Hurlant au festival de films Policier de Cognac en 1995, Kitano va commencer à plaire en France. Au Japon, il est encore une trop grande énigme, ses fans n’attendent de lui que des sketchs et ses émissions. Mais lui veut plus, il veut pouvoir s’exprimer librement et non être bridé par son propre humour, double qu’il créera sous le pseudonyme « Beat Takeshi ». Il en est à son quatrième film et aucun n’a encore rencontré de succès.

Pourtant, Sonatine est certainement le pivot de son cinéma du début et est aujourd’hui son plus culte. Je ne pense pas qu’il réalisait consciemment une trilogie évolutive sur les Yakuzas, mais son regard et sa manière de les traiter vont suivre une courbe très intéressante. Pour l’heure, il est temps de vous conter l’histoire tragique de Murakawa.

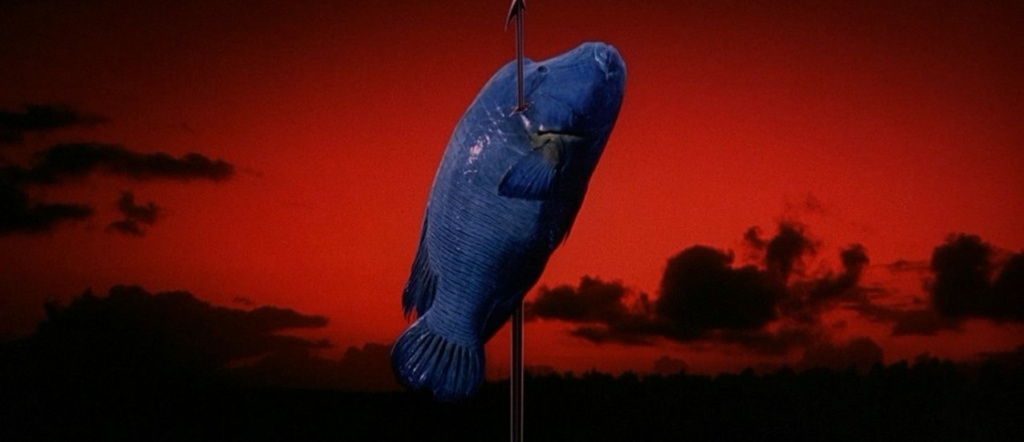

Sous les notes de piano du compositeur Joe Hisaishi, ce lieutenant Yakuza mène une vie aussi dure que ses poings. Oui, enfin, Kitano ne va parler que des Yakuzas. On va même suivre l’un d’entre eux et son petit groupe, qui quitte subitement Tokyo pour Okinawa. En effet, lui et son clan se cachent d’une guerre sans merci et vont devoir faire profil bas. Installés sur une petite plage isolée, les quelques hommes qui sont là vont vite trouver le temps long. Le film déballe alors une suite de scènettes assez ludiques où les cruels Yakuzas retombent en enfance, dans une innocence du jeu totalement en rupture.

Entre la critique désinvolte et le regard bienveillant qu’il porte chez l’homme, Kitano semble nous dire que même chez les plus immoraux, l’innocence innée refait surface quand la société s’efface. Cette condition semble sine qua none car tous sans exception se prêtent aux jeux : danses, combat d’artifices, lutte, frisbee… Ce n’est pas sans teintes de noirceur, puisque roulette russe fait aussi parti du voyage. S’amuser avec la mort, c’est exactement ce que savent faire les yakuzas nous dit Kitano.

Dorénavant, on connaît ces Yakuzas. On les côtoie, on s’amuse et s’effraie avec eux. Mais Kitano n’oublie pas de tracer une limite entre eux et nous spectateurs. Si on est touchés par ces hommes enfants, on ne doit pas partager avec eux leurs exactions, qui ne tardent pas à refaire surface. Parce que là réside le nihilisme de l’auteur : peut importe où l’on fuit, ni combien de temps on se cache, notre nature et notre passé nous rattrapent. Des tueurs déciment un à un les amis de Murakawa, jusqu’à ce que celui-ci les décime tous chez eux, en pleine nuit. Seul, le personnage (incarné d’ailleurs par Kitano) met fin à ses jours, dans une petite voiture rangée sur le côté de la route. Cet existence vaine et totalement futile ne fut qu’un simulacre de vie, une chance gâchée. Cette prise de conscience chez Murakawa se déclenche au fur et à mesure du film. Tout n’est jamais noir ou blanc avec Kitano, la preuve, ses personnages sauvent ici une jeune femme d’une agression et lui apprennent à se défendre. C’est d’ailleurs la seule à survivre du film, laissée pour compte dans cette nature avec ces images qui lui seront impossibles à oublier.

Sonatine plonge la tête la première dans le bain de la violence; évalue ses conséquences. Mais le voyage n’est pas terminé.

Aniki, la corruption

Pour moi, le dernier chapitre de ce triptyque se trouve chez Aniki, mon frère (Brother), film sorti en 2000 juste après la consécration de son auteur. En effet, Kitano remporte le Lion d’Or à Venise pour son chef-d’œuvre qu’est Hana-Bi. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails faute de quoi ce dossier serait trop long, mais il faut savoir que notre Takeshi admet avoir fait une tentative de suicide inconsciente en 1995, sur son scooter. Elle lui laissera la moitié du visage affaissé et une expérience mortelle troublante. C’est sur cette réflexion que porte Hana-Bi et son contre-point L’été de Kikujiro juste après lui.

C’est dans ce contexte que sort Aniki, mon frère. J’ai d’abord vu ce film comme une petite redite pécuniaire de Sonatine, tant les échos entre les deux sont puissants et trop évidents. Jamais Kitano ne s’était répété auparavant et beaucoup considèrent cette période comme le déclin de son cinéma, car précédent le suicide artistique que constitue sa trilogie introspective. Même si c’est en effet le film le moins créatif de ce corpus, Aniki est totalement légitime et je pense avoir enfin compris pourquoi.

L’histoire est presque identique à celle de Sonatine, Kitano jouant un chef Yakuza bien rôdé devant s’exiler pour éviter une guerre entre clans. Sauf qu’ici, il part aux USA. Choix d’abord un peu étrange qui nous fait nous questionner sur sa volonté certaine d’exporter son cinéma. Mais en réalité, c’est là l’intelligence du film. On nous y montre Kitano comme un petit bonhomme tout simple qui reste dans son coin, presque immobile.

Il retrouve son frère adoptif, jeune dealer de banlieue et ses amis. Déjà, une diversité internationale très utile apporte une dimension globale à son propos. Kitano gangrène tout autour de lui en voulant aider à sa façon sa nouvelle famille. Mais voilà, c’est la mauvaise façon. En laissant aux jeunes la possibilité de goûter au succès illusoire de la violence, il va, sans vraiment le vouloir, leur transmettre son unique savoir : l’appétit du pouvoir. C’est là la tristesse du personnage, on sait qu’il veut bien faire et ne connait rien d’autre. Contrairement à Murakawa, le personnage de Kitano est ici une sorte de mentor aux allures d’instigateur, dont les magouilles auront des conséquences absolument dévastatrices.

Le film ne se fait pas prier pour nous faire comprendre très tôt que ces personnages sont condamnés, cette tornade de représailles s’étalant sur une bonne moitié du film. Kitano y aborde aussi le sujet de la fidélité aveugle des Yakuzas, de jusqu’où ses frères sont prêts à aller pour se protéger ou simplement par honneur. Un élément bienvenu certes, mais qui limite vite la démarche de Kitano. Un peu glorifiés par moments, ces Yakuzas nous sont vites trop sympathiques. Le manque de poésie pose le film un peu comme un sous Le Parrain.

Heureusement, deux éléments tirent le film vers le (très) haut. Le premier c’est le cadre : l’intérêt de voir l’action se dérouler aux USA, c’est permettre au côté universel du crime d’exister, parce que toutes les nations y passent. Mafia italienne, pègre locale, narco-trafiquants mexicains. Dans ce troisième volet, le crime n’est même plus central, il est total. Il régit plusieurs peuples, qui partagent le langage de la violence. Le deuxième élément, c’est la fin. Il s’agit d’un des meilleurs final de toute sa filmographie.

Alors que tous ses amis se font massacrer, Kitano fuit avec un ami qu’il s’est fait en chemin, un jeune afro-américain joué par Omar Epps. Dorénavant orphelin, le jeune homme n’a plus aucune attache, traumatisé et terrorisé. Yamamoto, le personnage de Takeshi, va lui donner sa chance en faisant croire à sa mort. Durant un plan séquence, Omar jure dans sa voiture contre ce vieux Yakuza qui a détruit sa vie, en pleurs. Il remarque alors un sac rempli d’argent et d’une note d’adieu. Il change radicalement d’expression.

Kitano lui, est aux limites de son monde. Assis dans un pub perdu dans le désert, il attend que la mort vienne le chercher. Le barman tente de le comprendre, mais quand les mafieux arrivent, Kitano se lève et lui donne ce qui lui reste d’argent. L’homme lancera alors une des dernières répliques du film : « You japanese are so inscrutable » Voilà. Kitano a réussi à faire le tour de son sujet. Il se dirige vers la porte, l’ouvre et disparait derrière, alors que celle-ci est trouée de balles de toutes parts. Sa plus belle disparition à l’écran (ou plutôt en dehors).

Le plus faible des trois mais aussi le plus important, Aniki est la conclusion de son pamphlet criminel, qu’il reformulera plus tard avec la série des Outrages (et avec beaucoup moins de pertinence). Ainsi se résume ce triptyque, plein de poésie, d’une pureté de la mise en scène inouïe, dont la dernière image est celle d’un homme qui pleure, aux côtés d’un sac, contenant l’unique geste de bonté d’un vrai truand du cinéma.

Auteur/Autrice

Partager l'article :