DUNKIRK

L’OPPRESSION DANS LA SÉQUENCE D’OUVERTURE : AMORCE D’UN SURVIVAL MOVIE PSYCHOLOGIQUE

La représentation de la guerre dans les films connaît plusieurs approches, esthétiques et intentions. Des choix qui se retrouvent devant la caméra au travers de symboliques, d’ambiances, de procédés techniques ou encore sonores. Avec Dunkirk, Christopher Nolan a décidé de s’attaquer à la deuxième guerre mondiale et plus précisément à mai 1940 en pleine Opération Dynamo. C’est donc d’un point de vue très chauvin que le réalisateur américano-anglais va mettre en scène l’évacuation des troupes anglaises sur la plage de Dunkerque. Fervent représentant de la maniabilité temporelle et des unités de lieux, le cinéaste va alors emmener le spectateur au cœur de trois batailles distinctes : sur la plage, dans le ciel et en mer. C’est sur cette première et notamment sur la séquence d’ouverture que nous avons décidé de nous pencher. Dans son traitement de la guerre, Christopher Nolan a décidé de mettre en avant le sensoriel, l’immersion par les sens et a donc opté pour une esthétique puriste mais réaliste mettant en avant l’oppression psychologique et physique.

Cette analyse de séquence se concentrera donc autour de cette problématique :

COMMENT CHRISTOPHER NOLAN INSTALLE-T-IL L’OPPRESSION DÈS L’OUVERTURE DU FILM ?

Dunkirk s’inscrit dans la lignée des survival movies, ces films où l’intrigue se base sur la survie de ses protagonistes dans un milieu hostile. C’est un genre qui renvoie inconsciemment à l’oppression et à l’angoisse : des sentiments qu’on retrouve parfaitement au début de Dunkirk, plongeant immédiatement le spectateur au cœur de l’action et de la peur.

Bien que cette séquence soit courte, elle connait un rythme crescendo très bien construit, que ce soit dans la mise en scène, dans la musique ou dans le montage.

INTRODUCTION DE L’OPPRESSION : BIENVENUE À DUNKERQUE, VILLE FANTÔME

Le film s’ouvre sur six soldats, arpentant une rue désertique – si on porte de l’attention dès le début, on remarque même qu’ils se relèvent après avoir été effrayés : la notion d’oppression commence dès la première seconde –. C’est un début calme, accompagné par le bruit du vent et par une musique vaporeuse, qui sert à présenter le contexte, l’environnement et les protagonistes. Les couleurs froides, ternes ressortent majoritairement et contribuent à l’installation d’une atmosphère tendue et pesante, cette esthétique restera tout au long de la séquence – et du film –. L’idée d’une menace et d’un danger immédiat est injectée par des cartons descriptifs, on parle « d’un miracle » pour sauver ces soldats.

La réalisation prend son temps avec des plans stables, fluides et presque immobiles : l’objectif de la caméra est un voyeur et le spectateur porte alors un simple regard observateur, découvrant l’espace en même temps que les soldats. Le temps de la narration s’aligne alors presqu’avec le temps réel du spectateur, offrant un aspect immersif supplémentaire.

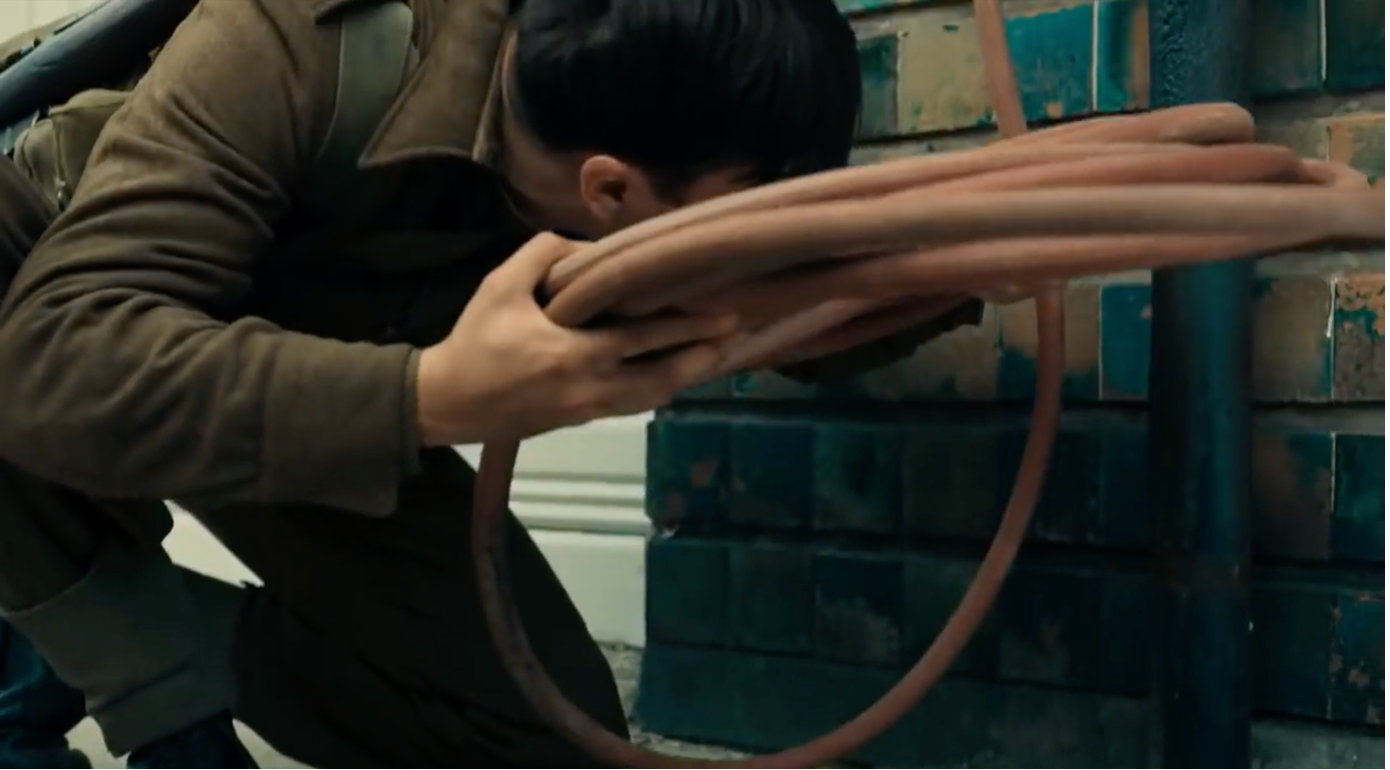

Les soldats sont fatigués, en quête de quelque chose, cherchant à boire, glanant une cigarette dans des maisons laissées vides. L’environnement est hostile, presque mort et à sens unique. En effet, on peut noter que la ruelle est totalement fermée des deux côtés par des maisons. Ils se retrouvent coincés dans un tunnel duquel ils ne peuvent pas s’enfuir, n’ayant qu’une seule option, celle d’avancer puisque derrière eux, l’ennemi continue de progresser.

Les soldats sont pris au piège dans cette fuite vers l’avant dès le départ du film. Bien que pour l’instant, tout soit calme, on peut déjà ressentir de la nervosité alors que la musique englobe cette tension.

L’ENNEMI INVISIBLE : L’OPPRESSEUR OMNIPRÉSENT

L’intelligence de Christopher Nolan dans la construction de son oppression se joue dans l’invisibilité de l’ennemi : il ne sera jamais représenté directement/humainement à l’écran et pourtant, sa présence se fait ressentir à chaque seconde de l’extrait. L’ennemi est alors le premier « personnage » annoncé distinctement au travers de quelques lignes puis d’un prospectus. Ces prospectus sont les seules marques concrètes de l’ennemi et ils s’abattent sur les soldats. Ils vont dès lors être présents dans la plupart des plans de la séquence, à dire vrai dans chaque plan durant 2 minutes sur les 3 que compte la séquence – (flottant en arrière-plan, gisant sur le sol, coincé sur un vêtement…). L’ennemi est symbolisé partout.

De plus, leur message est clair : rendez-vous ou mourez. Les conditions sont posées, l’angoisse installée. Le combat semble dès lors inégale et l’ennemi devient rapidement le maître du film, d’autant plus qu’un « tic-tac » chronométrique va s’enclencher à la vue du papier. Alors qu’il ne sera jamais visible, l’ennemi sera constamment présent dans la sphère sonore de la séquence, notamment au travers de ce « tic-tac » de plus en plus menaçant – dont nous reparlerons plus tard –.

Cette invisibilité alimente la détresse des soldats : ils ne savent pas quand, où ni comment l’ennemi va frapper mais ils savent qu’il est là, tout proche. Un sentiment qui se retrouve à l’écran : la caméra est placée derrière les personnages dès le début et « avance », les empêchant de reculer. Elle devient alors symbole du blocage de l’ennemi, un mur, qui pousse les soldats à marcher sans possibilité de revenir en arrière : la caméra joue le rôle de l’oppresseur.

Ces soldats fuient donc une menace constante et non-identifiable, pouvant être partout et occupant alors tout le cadre. Et bien qu’il soit possible d’identifier les impacts de balles, il est impossible d’en déterminer leur origine, faisant de ces hommes de petites marionnettes lorsque les tirs d’armes à feu vont déferler sur eux, provoquant une panique générale et le déclenchement d’un nouveau schéma narratif.

LA COUPURE : PASSAGE EN MODE SURVIE

Si c’est la lenteur et le calme qui entament la séquence avec des plans contemplatifs, on peut noter une dynamique différente lorsque le danger se concrétise. Christopher Nolan va alors oublier la tension portée sur l’attente qu’il maniait tout au long du début pour faire volte-face et offrir une peur intense et soudaine. Il construisait une oppression de manière crescendo, semblant presque la retenir au début afin de garder le spectateur attentif, dans l’attente, pour ensuite laisser ce danger absorber l’image et surprendre comme un coup de fouet – ou plutôt un coup de feu –. Cette forte oppression s’opère grâce à une forte immersion : il s’agit de l’identité et de la ligne directrice de tout le film.

Alors qu’un certain voyeurisme passif semblait s’installer, une coupure nette à la fois visuelle et sonore va s’appliquer. Les plans lents et stables vont laisser place à une dynamique bien plus rythmée et aussi chaotique. La réalisation s’oriente vers une caméra-épaule presque totalement subjective, mouvante : elle suit l’activité et la détresse des soldats. C’est ce qu’on appelle le run and gun. Le spectateur prend alors la place d’un septième homme, opprimé par les tirs.

L’oppression grandit alors que les soldats sont touchés les uns après les autres, ne laissant qu’un seul survivant sujet à une peur terrible et conscient d’un danger imminent qu’il ne voit pas. Une sensation d’étau qui se referme et d’étouffement visible par le resserrement de l’échelle des plans : on est au plus près de Tommy, au bout de son souffle haletant et suivant ses moindres mouvements. L’intensité a donc décuplé en une fraction de seconde.

Ce schéma revient tout au long de la séquence, alternant entre calme et nervosité urgente, mettant le spectateur constamment en alerte et sur le qui-vive. C’est une maîtrise exemplaire de la timeline et de la tension.

Tommy semblant enfin arriver du « bon côté » avec les soldats français est aussitôt malmené par leurs regards oppressants et ce qui semblait être la fin d’un calvaire n’était qu’un court répit : il doit à nouveau s’enfuir sous les tirs, une fuite en avant renforcée par les travellings, jusqu’à une ruelle très étroite avant la plage – l’étau continue de se refermer –. Les visuels et la narration ne laissent pas de place au repos pour Tommy, ni pour le spectateur continuellement poussé aux côtés du soldat.

La séquence se termine sur une dernière course de Tommy pour rejoindre la plage où à cet instant tout semble changer – ou presque – : l’étau se dégage, l’horizon est perceptible mais cette notion d’oppression reste présente, finalement ce n’était qu’une étape et bien que la plage soit immense, il reste cette mer insurmontable et la menace de l’ennemi aérien et qui les accule vers l’eau glacée de la Manche.

Si l’oppression et la crainte sont constantes durant la séquence et construites dans l’espace où évolue les soldats et qui les enferme, c’est aussi avec sa dimension sonore et son travail musical inspirés du temps, au rythme nerveux, que Dunkirk réussit à embarquer le spectateur au cœur de cette course contre la montre. Le son dans sa globalité accompagne les mouvements précipités et la dynamique énergique et prenante des plans mais offre également une tension palpable dans les moments plus calmes et contemplatifs.

Il est temps d’aborder notre dernier point de cette séquence : le travail sonore.

LE TRAVAIL SONORE : LE MAÎTRE DU TEMPS

Christopher Nolan est considéré comme le maître de la temporalité, véritable expert des distorsions de timeline et du temps comme sujet principal de ses films. C’est également avec la musique et les ambiances sonores que ce réalisateur va décider de faire transparaître cette notion temporelle, tel un acteur à part entière qui participe grandement à l’installation de l’oppression durant toute la séquence. Hans Zimmer, son compositeur de prédilection, va alors composer les soundtracks de Dunkirk et proposer un ensemble marquant et singulier porté sur le temps et sa construction. Son titre The Mole – présent dans la séquence d’ouverture – amorce alors cette relation entre l’angoisse et la temporalité que le film va illustrer et que les musiques n’auront de cesse de renforcer.

En effet, l’extrait débute par des plans relativement calmes visuellement, presque reposants par le peu de mouvements de caméra mais c’est par la musique que va se présenter une tension et ce dès les premières secondes. Ainsi, on peut entendre un fond sonore lourd, grave et continu qui enveloppe tout l’espace scénique, plongeant le spectateur dans une atmosphère dramatique et plombante, indiquant la menace déjà présente et ne faisant que s’accentuer avec la montée des événements tragiques. Avec ce fond sonore imposant, les moments de « calme » restent provocateurs de tension. On retrouve donc une oppression sonore importante, renforcée ensuite par les tirs et les respirations saccadées de Tommy. Le travail sonore autour de l’oppression s’effectue donc également de manière diégétique – les sons sont produits et/ou entendus par les personnages –.

Comme évoqué précédemment, Dunkirk traite de la temporalité dans son récit, avec ses trois unités de lieux et de temps (la plage : 1 semaine, la mer : 1 jour, les airs : 1h) mais cette notion est également présente dans sa musicalité. Pour rythmer la séquence et accompagner le sentiment d’urgence, le fond sonore va se parer d’un « tic-tac » tel un chronomètre. Il est enclenché à l’instant où le prospectus à l’image de l’ennemi apparait à l’écran. Subtil, presque inaudible, il ne va avoir de cesse d’accaparer la sphère sonore. Symbole de cet ennemi invisible et de son avancée constante, ce son accentue l’oppression et augmente d’intensité au rythme de la narration, jusqu’à monopoliser l’espace sonore, étouffant la musique au moment des tirs.

Les soldats sont en proie à l’ennemi allemand mais également à un autre ennemi qu’ils ne peuvent pas combattre : le temps. Il s’agit de l’oppression du temps qui passe voire du compte à rebours qu’il leur reste. Ce chronomètre s’accélère avec l’action, pointant un danger imminent et donc la survie des protagonistes dans une temporalité qui semble leur échapper et les engloutir.

Ce « tic-tac » n’a également de cesse de s’aligner à des éléments diégétiques – faisant partie de la diégèse – tels que les battements de cœur de Tommy, intensifiant l’écho de chaque mesure et de l’urgence dans laquelle le soldat se trouve. Cette intelligence à se fondre à la diégèse permet à cet élément sonore de faire davantage ressentir le danger – comme avec les pulsations cardiaques – ou encore de le diriger vers un autre élément filmique : la mer. À la fin de la séquence, ce son de métronome intense va complètement s’étouffer dans le bruit des vagues, comme si elle prenait sa place. Ainsi, le nouvel ennemi, au bout de cette course poursuite dans la ville devient d’une certaine manière la Manche qui empêchent les hommes d’échapper aux Allemands.

Les soldats vont alors être victimes d’un ennemi invisible mais également de la mer, de ses vagues et bon nombre de soldats sont morts noyés dans ces eaux.

C’est donc avec une esthétique et des procédés de réalisation évolutifs que Christopher Nolan installe l’oppression dans sa séquence d’ouverture de Dunkirk. Elle sera dès lors constante durant tout le film. Un sentiment perceptible jusque dans les choix musicaux et l’incorporation de la notion du temps et de son écoulement perpétuel et rapide. La course contre la montre et pour sauver sa peau vient de s’entamer pour Tommy et des milliers d’autres soldats.

Le film est disponible sur Netflix.

ALLEZ, ANGLAIS… BON VOYAGE !

Auteur/Autrice

Partager l'article :