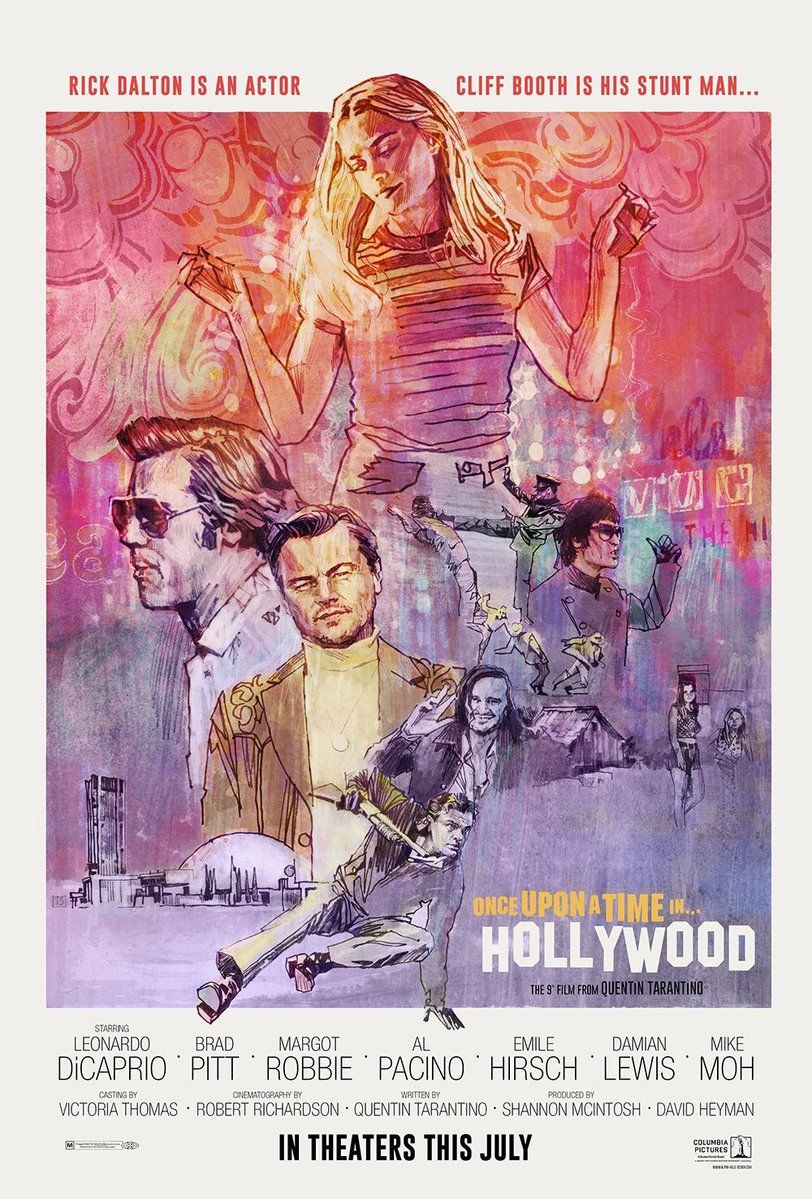

Once Upon A Time… In Hollywood

? Réalisateur : Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Kill Bill)

? Casting : Leonardo DiCaprio (Inception, The Revenant), Brad Pitt (Fight Club, Ad Astra), Margot Robbie (Le Loup de Wall Street, Marie Stuart, reine d’Ecosse)…

? Genre : comédie dramatique

? Pays : Etats-Unis

? Sortie : 26 juillet 2019 (Etats-Unis), 14 août 2019 (France)

Synopsis : En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

1969. Année érotique pour la France, année tragique pour Hollywood, qui, au matin du 9 août, se réveille brusquement d’un rêve, d’une décennie enchantée dont l’innocence et la candeur viennent d’être fauchées en plein vol par la barbarie de ce que le mouvement hippie a engendré de plus destructeur. Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger, Steven Parent et Sharon Tate : cinq noms, cinq victimes des disciples de la Manson Family, du nom de leur gourou et leader Charles Manson, devenu depuis dans l’imaginaire collectif l’incarnation du Mal pur. Des assassinats violents, barbares, inhumains (la toute jeune Tate, épouse de Roman Polanski, était alors enceinte de 8 mois), qui ont changé Hollywood et la société américaine dans son ensemble.

De ce tournant de l’Amérique moderne, Quentin Tarantino en fait la trame de fond de son nouveau long-métrage, Once Upon A Time… In Hollywood, où il retrace le parcours de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), acteur de série télé en plein questionnement existentiel, et son cascadeur attitré (et homme à tout faire) Cliff Booth (Brad Pitt), dont la carrière a mimé celle de son camarade, pour le meilleur et pour le pire. Pour la première fois donc, le cinéaste (âgé de six ans au moment des faits) fait évoluer son film dans un environnement cinématographique pur. Qu’a donc pu apporter le réalisateur biberonné aux seventies et plus généralement au Septième Art qu’est Tarantino ? Pour le savoir, plongeons dans les méandres ténébreuses du Hollywood de 1969 made in QT…

© Sony Pictures Entertainment

Comme succinctement évoqué, 1969 a formé une rupture majeure entre sixties et seventies, dont l’insouciance et la célébration de la culture hippie, hautement contestataire et avide de libération des mœurs, a volé en éclats face à la mouvance de Charles Manson qui en a, à son grand désarroi, montré la pire facette, celle d’une envie de révolte tendant à l’immoralité et l’inhumanité. Pour la société de l’époque, l’assassinat de Sharon Tate, dont tous lui promettaient un avenir radieux sur grand écran, fut un choc quasi sans précédent dans l’Amérique moderne, poussant ce pays à s’interroger sur ses propres composantes et favorisant ainsi, à l’orée des années 70, un retour au conservatisme, notamment avec déjà l’élection début 1969 du républicain Richard Nixon, peu enclin à s’accorder à la contre-culture hippie de l’époque.

Changement de paradigme sociétal donc, et le Septième Art ayant toujours été le catalyseur des idéaux et obsessions de son temps, les seventies y ont également marqué un changement profond. Là où les années 70 seront pour l’Amérique la décennie de l’égotisme et du repli intérieur (exit les années 60 et leur penchant libertaire), le Nouvel Hollywood, regroupement de cinéastes aux velléités d’émancipation du carcan de la machine hollywoodienne, va littéralement braquer l’industrie durant cette décennie et s’en faire le plus parfait antipode. De Bonnie and Clyde en 1967 et jusqu’à (environ) Star Wars en 1977 en passant par Easy Rider en 1969 ou Taxi Driver en 1976, il sera l’expression de la volonté créatrice de réalisateurs obnubilés par leur désir d’indépendance, dont les films seront tel un phare dans la nuit d’une jeunesse en manque de repères et de figures de référence. Un âge de stimulation intellectuelle aussi vif qu’éphémère, mais qui aura montré le Septième Art comme parti prenante des préoccupations de son temps.

Mais point d’anachronisme ! C’est donc dans un pays à la recherche de son identité, morcelé entre contre-culture contestataire et conservatisme latent, que Quentin Tarantino fait évoluer son trio principal, dont les destins entrecroisés vont former une fresque démente sur le Hollywood de son époque. D’un côté, l’insouciance que permet le succès, avec une Sharon Tate candide, à la limite de la naïveté, incarnée par une lumineuse Margot Robbie, que Tarantino filme avec un amour et un sens du sublime sans égal que l’actrice, solaire, lui rend si bien, démontrant sans contestation le respect qu’il porte à cette icône déchue. L’autre versant, plus sombre, de cette époque, trouve ses symboles en Rick Dalton et Cliff Booth, qui fonctionnent comme les deux faces d’une même pièce. Leurs obsessions, leurs atermoiements, leurs doutes, sont autant de manières d’illustrer un star system carnassier : le premier, incarné par un Leonardo DiCaprio qui se démène comme un beau diable pour jouer l’acteur moyen et dont la performance tend vers un bluffant pathétisme, traverse le film perclus de doutes face à sa propre image, son rapport à l’Art, à ses performances, prenant la pleine mesure d’un système phagocytant et étouffant ; le second, son cascadeur, incarne lui l’homme de l’ombre, qui forge le succès des comédiens sans jamais obtenir la même reconnaissance, auquel Brad Pitt donne un charisme naturel et évident, rendant la situation encore plus absurde. Au travers de ces deux personnages, Tarantino illustre l’injustice inhérente à une industrie mettant au firmament certains de ses membres, comme Sharon Tate, quand d’autres n’auront, et ce malgré tous leurs efforts, que l’anonymat ou la semi-célébrité comme seuls compagnons de route. Le trio Robbie/DiCaprio/Pitt fait ainsi des merveilles, chacun se voyant offrir, à différentes échelles, un rôle à la hauteur de leur talent et empruntant pour certains, notamment DiCaprio, des sentiers que leur carrière ne leur avait que trop rarement offert. Et autour de ce virevoltant trio végètent des comédiens qui, s’ils ne brillent pas par leur temps de jeu, offriront aux cinéphiles de légers frissons de nostalgie, que ce soit un Damian Lewis absolument bluffant en Steve McQueen ou Mike Moh dans la peau de Bruce Lee, la présence des habitués tarantinesques Kurt Russell ou Michael Madsen, ou même la première d’Al Pacino chez le cinéaste. Des performances furtives, mais qui, au sein d’un film qui tend à désenchanter son époque, seront des parenthèses vers un temps immémorial dont les cinéphiles se délecteront avec gourmandise.

© Sony Pictures Entertainment

Immémorial également pour son cinéaste qui, rappelons-le, n’était âgé que de 6 ans à l’époque où se déroule le film. S’il est donc un enfant des seventies dans sa plus pure expression, le miroir qu’il tend de 1969 est autant celui d’un enfant l’ayant vécu sans (probablement) en saisir toutes les conséquences à l’époque, que celui d’un cinéphile averti qui a grandi, mûri, et qui désormais fantasme une époque déchue dont il est probablement l’un des derniers ardents défenseurs, tout en ayant depuis aiguisé sa vision de cette époque dorée.

On a souvent critiqué Tarantino pour sa propension à la citation, l’emprunt outrancier voire la copie éhontée : un reproche foncièrement caduc tant le cinéaste l’a toujours assumé, mais surtout parce que ce qui intéresse Tarantino par dessus-tout, c’est le symbole de ses citations, ce qu’elles induisent sur son rapport, et celui du spectateur, à l’Art et à l’image cinématographique. Comme des totems, Tarantino brandit ses influences comme le reflet de leurs époques, les métamorphasant dans un rapport quasiment anagogique. Et cela n’est jamais aussi clair que dans Once Upon A Time… In Hollywood, dont le penchant métaphysique est inédit dans la carrière du cinéaste, qui fait évoluer son récit dans un Hollywood fantasmé, d’une éclatante splendeur (il faut par là saluer le travail du chef opérateur Robert Richardson), un travail de reconstition dont sûrement peu peuvent attester de la véracité mais qui résonne sans aucun doute comme une illusion enchantée chez Tarantino et par corrolaire chez le spectateur, emporté dans un univers empreint de nostalgie, par ses décors, ses visuels, sa bande-son, illustrant la maestria d’un cinéaste maître de son Art, qui achève de prouver qu’il a su digérer ses influences pour en extraire la substantifique moelle et en tirer une oeuvre personnelle et ambitieuse.

Et Tarantino de faire gagner au film une richesse inattendue en teintant cette nostalgie d’une profonde mélancolie, ce voyage étant surtout l’expression de la vision douce-amère du réalisateur sur le Hollywood de son enfance, celui dans lequel il a grandi. En dédoublant le désenchantement, d’une part sur un Hollywood impitoyable et d’autre part sur une société à l’aube d’un drame dont elle se relèvera avec difficulté, Tarantino prouve qu’il n’est pas qu’un admirateur aveugle de cette époque, mais qu’il a su saisir en quoi elle a pu être charnière dans l’Amérique moderne, posant dès lors un regard acerbe, teinté d’admiration autant que porteur d’un nihilisme sans détour, dans lequel il déploie ses influences et affûte ses armes. Se muant en un réalisateur polymoprhe qui déploie un regard aussi nostalgique que mélancolique, il porte dans Once Upon A Time… In Hollywood sa vision globale, non manichéenne, d’une époque révolue, mixée dans tout ce qui a fait sa réputation.

Car, pas de doute là-dessus, Once Upon A Time… In Hollywood, est un Tarantino pur jus.

© Sony Pictures Entertainment

Mais gare à ceux qui y attendraient le Tarantino déluré de Django Unchained ou le sens de la violence graphique et de l’outrance d’un The Hateful Eight. Par son inertie, sa manière d”aborder son sujet avec volupté, en prenant le temps de mettre en place son histoire au cœur d’une reconstitution hollywoodienne démentielle, le 9ème film du réalisateur se rapproche bien plus de Jackie Brown, lui aussi reflet attendri d’une époque, celle de la blacksploitation. Toujours aussi verbeux, aussi riche en dialogues que l’ensemble de ses autres réalisations, Once Upon A Time… In Hollywood a de quoi décontenancer par sa lenteur, sa propension à, de manière lancinante, mettre en place ses pions, finissant par entrecroiser les destins et les entrechoquer avec la réalité, cette limpide trame de fond illustrant le propos du cinéaste, loin d’être dithyrambique sur une époque qu’il aurait pourtant pu facilement fantasmer et rendre irréel. Se rapprochant par la reconstitution historique d’un Inglourious Basterds, Tarantino utilise à pleine puissance le pouvoir fictionnel du cinéma, lui permettant la création la plus libre possible et faisant revivre une époque sans se soucier de la vraisemblabilité historique, ce qui pourra faire grincer des dents mais est avant tout la marque d’un cinéaste aux pleins pouvoirs sur son cinéma et sur sa propre vision du réel qu’il exprime par la pellicule. Et en refusant l’écueil de la linéarité sans en imposer brusquement l’inverse (les transitions temporelles étant généralement très douces voire invisibles, sauf imposition par le récit), il démontre qu’ici, le récit et l’histoire ne sont toujours que des outils au service d’un habile jeu de rôles entre image et son, entre visuels et dialogues, chacun se répondant dans un salvateur face-à-face, un mix au naturel prononcé dont peu de cinéastes peuvent aujourd’hui se targuer.

Mais que les adeptes du Tarantino violent, sans détour, graphique se rassurent, le film possède ces moments de bravoure filmique qui, s’ils ne sont pas ici les plus subtils de sa carrière, sont comme toujours chez lui grandioses, gratuits mais ô combien gratifiants, offrant au spectateur la marque Tarantino, quasiment déposée désormais. Cette violence tendrait plus à se rapprocher d’un Boulevard de la Mort (l’effet miroir en moins), montrant un cinéaste au style ultra-prononcé, certes criart, mais assumé et arrivé désormais à une maturité et à une conscience de son propre travail de réalisateur.

Il a atteint depuis The Hateful Eight, qui semblait déjà être son sommet stylistique, une plénitude qui lui fait aborder ses scénarios avec un décapant naturel, comme si, conscient de ses propres limites, il s’efforçait de ne plus les franchir, tendant le plus possible à épurer ses films des artifices qui ont pu lui être reprochés, et se concentrer sur la sève même de ses obsessions de cinéaste. Cela n’est jamais aussi clair que dans Once Upon A Time… In Hollywood, dans lequel il continue à interroger le rapport à l’image, à l’Art, et à montrer son amour du western, de Leone à Corbucci, auquel il rend à nouveau hommage. La patte Tarantino, malgré un défaut de rythme dans la première partie et un manque ponctuel de subtilité, est toujours intacte, marquant ainsi une certaine ambiguïté dans le métrage.

© Sony Pictures Entertainment

Le

film tire

en effet à la fois sa

faiblesse et sa force d’être du Tarantino dans sa plus pure

définition, entre sens du rythme, de l’interaction millimétrée

entre comédie hilarante et

décharges d’hémoglobine, (le

tout teinté d’ironie),

et travail de la reconstitution visuelle sans commune mesure, dans

une relecture habile

de ses obsessions et souvenirs

du cinéphile intatiable

qu’il est. En ce sens, un habitué de son cinéma, si tant est

qu’il adhère aux différentes facettes du réalisateur, saura

trouver chaussure à son pied. Pour un néophyte, sans faire preuve

ici de condescendance, il pourrait être difficile de trouver un

intérêt tant le film est tranché dans ce qu’il offre, se voulant

quasiment une private joke entre

Tarantino et son public. Même

un habitué de son cinéma pourrait se retrouver mortifié devant ce

film, tant le cinéma outrageant, tendant vers une violence graphique

et un sens de l’exagération sans pareil, est ici plus que

minoritaire, lorgnant plutôt vers une admiration et une

quasi-contemplation de son époque, ou en tout cas la célébration

d’une époque dont il trace de somptueux contours, même si

l’ensemble lui est bien moins agréable.

Tarantino parvient

donc, encore une fois, à surprendre, à emprunter des chemins où on

ne l’attendait pas, sans se renier et renier son style. Plus

langoureux, plus lancinant, Once Upon A Time… In

Hollywood se veut posé, bien

loin de la démesure auquel le cinéaste avait pu habituer, et s’il

doit pâtir de quelque chose, c’est sans doute des aprioris

possibles de spectateurs avides de retrouver leur

Tarantino, des spectateurs que

le cinéaste s’est donc fait un plaisir de prendre à contre-pied.

Au-delà de la pertinence cinématographique de l’ensemble, qui

reste ouverte à débat, reste que le cinéaste ne peut dès lors

être accusé de simplement faire une répétition obsessionnelle de

son style, et qu’il propose une redécouverte de celui-ci pas

dépourvue d’intérêt.

Quoi qu’il en soit, Tarantino a d’ores et déjà gagné. Il est entré dans la culture populaire, dans le patrimoine cinématographique, à l’égal des films dont il s’est fait l’ardent défenseur. Il a su conquérir les adeptes du Septième Art, qui ont trouvé dans ce cinéphile dévoreur de pellicules une porte d’entrée vers de glorieux horizons cinématographiques, et celui d’un grand public dont le naturel avec lequel il opère ses longs-métrages l’a coupé de la simple étiquette d’obscur auteur, pour quasiment le faire entrer dans la culture de masse sans pour autant s’y fourvoyer.

Et s’il aura attendu ses 7ème et 8ème films pour réaliser des westerns authentiques, il aura patienté jusqu’à son 9ème pour faire un film qui traite intrinsèquement de cinéma. Western et Septième Art, ses deux obsessions fondamentales. Comme si, au crépuscule de sa carrière au cinéma, il avait à cœur d’écrire et de filmer pour lui, par lui, conscient de ses propres limites, mais aussi du chemin parcouru depuis My Best Friend’s Birthday, de sa manière de se réinventer tout en gardant une patte singulière, qui n’appartient qu’à lui et qui a conquis les masses. Et Once Upon A Time… In Hollywood, entre nostalgie et mélancolie, entre amour du passé et morosité sur son époque, entre face lumineuse et côté sombre de la Cité des Anges, c’est par dessus-tout la confirmation du talent immaculé d’un cinéaste arrivé à maturation, à la maîtrise chirurgicale des composantes de son Art, qui recrache désormais ses influences dans un patchwork à la cohérence sans pareille.

Si Tarantino n’aura pas changé la face du cinéma à l’égal d’un Welles, d’un Godard ou d’un Hitchcock, il restera, à n’en pas douter, comme celui qui lui a fait les plus belles déclarations d’amour. Et Once Upon A Time… In Hollywood, pour tout le nihilisme et la vision caustique qu’il admet sur son époque, porte en lui l’amour de l’Art, du cinéma, l’expression d’un monde enchanté, désormais disparu et regretté, dont Tarantino se fait le porte-parole. Singulière, polysémique est la proposition du cinéaste, c’est certain. Mais à l’aube de la fin d’une carrière cinématographique brillante, elle restera, à n’en pas douter, l’une de ses plus inoubliables.

Note

9/10

Rêve éveillé autant que constat critique sur une année charnière pour Hollywood et la société américaine, Once Upon A Time… In Hollywood concentre toutes les obsessions de son cinéaste, pour un film aux penchants métaphysiques émouvants, porté par un casting au diapason d’un cinéaste roi de son cinéma. Une proposition audacieuse, visuellement splendide, et l’expression de l’amour de Quentin Tarantino pour son Art, amour qui rejaillira sur ses spectateurs et adeptes. Quasi-synthèse de son cinéma, Once Upon A Time… In Hollywood en sera, n’en doutons pas, une composante majeure.

Bande-annonce :

9 Comments